本文作者:原野

生活中,你有没有过这样的体验:

明明不饿,却一定要往嘴里塞点什么,不然胃里就挠得慌;

突然就 emo 了,想吃点甜的,然后就一发不可收拾;

下定决心要减肥,但面对堆积如山的工作,又开始在加班的深夜里胡吃海塞;

然而,不仅心情没好,压力也一点没减少,只有体重秤上的数值在默默升高,于是继续陷入下一个 emo 漩涡……

图源:《千与千寻》

到底为什么就是管不住嘴,就是瘦不下来?

并非你太懒、太馋、太没自制力。这么吃,只是因为你太委屈了。

这样暴饮暴食,是因为你太委屈了

这种许多人都有的体验,叫情绪性进食。

情绪性进食最早由 Bruch 在 1964 年提出:情绪性进食者不是根据身体饥饿状态,而是情绪状态进食,尤其当人处于消极状态时,想吃东西的欲望非常强烈 [1]。1995 年,Van Strien 明确给出了定义:将进食行为作为应对负性情绪(如焦虑、抑郁、生气、孤独等)的反应 [2]。

此后,情绪性进食的外沿不断完善,最终形成了一个共识:

情绪性进食概念的核心,就是通过进食,来应对负性情绪。当人们处于负面情绪状态时,会放松对食物的控制,进食更多的食物。

20 世纪 90 年代末,研究者们推出了食物奖赏的概念:个体摄入特定食物,尤其是高脂高糖食品,能够激活大脑内的奖励系统,诱发满足感。

研究观察到,当人体在经历焦虑和压力状态时,皮质醇分泌量显著上升,这一生理变化进而增强了对食物的渴望,最终导致食物摄入量上升。

图源:《千与千寻》

这是人的一种本能行为,但却是对负面情绪的一种不健康的响应方式。它不仅是一种不良的饮食习惯,也与一些进食障碍,如贪食症、暴食症等有密切关系。

虽然目前临床上仍有争议,情绪性进食也未纳入 ICD-11,但仍然有越来越多的研究开始提到这个词汇,引发越来越多的关注。

由于高糖的食物通常有助于短时间内改善情绪,大家在情绪消极时的大吃大喝,往往会倾向于吃高能量、重口味的食物。研究显示,较强的外部压力,会让人吃掉更多高脂肪、高热量的食物。[3]

从机制上,不健康饮食可能抑制压力环境下下丘脑–垂体–肾上腺轴(HPA 轴)的激活、削弱其反应能力,进而导致腹部肥胖、糖皮质激素水平持续升高。同时,由于负面情绪下的食物偏好,势必导致甜味、咸味及高脂肪食品的过度摄入,可能加剧心血管疾病、高血压、糖尿病、肥胖症及癌症等多种慢性疾病的风险。[4-6]

研究表明,不同年龄群体中都存在情绪性进食现象, 其中以青少年和大学生群体最为严重 [7],女性较男性更为常见 [8]。

有研究认为,超过 60% 的肥胖人群,都受到情绪化进食的困扰。另有研究表明,受情绪化进食影响的肥胖人群,减肥达标(研究设置为减重 10%)的概率只有其他肥胖人群的一半。[9,10]

情绪和健康,一样重要

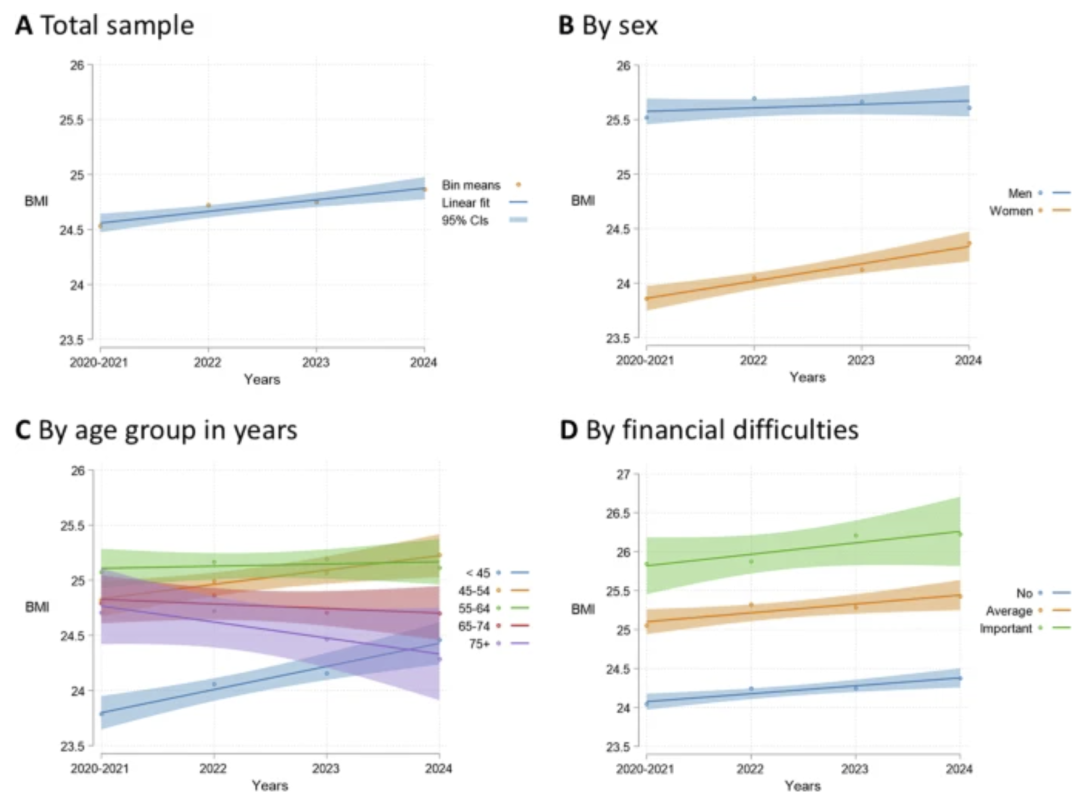

今年《国际肥胖杂志》发表的一项最新研究对 7,388 名成年人进行了 4 年随访发现,经济困难等生活压力,不仅通过减少活动量导致 BMI 上升,还通过加剧情绪性进食来影响 BMI。[11]

图源:参考资料 11

不过,需要注意的是,研究不能证明是情绪性进食导致了肥胖。「我们的研究主要是在强调关联性,情绪化进食应该在体重管理和心理健康策略中予以考虑。」

这也是情绪性进食研究领域经常面对的一个问题,由于「观察性的研究设计、对自我报告的 BMI 和情绪化饮食数据的依赖,以及缺乏心理健康的临床措施」等,许多时候,很难论证究竟是负面情绪导致了进食行为异常,还是长期不健康饮食/肥胖导致情绪恶化。

也有研究提出,除了这两种可能,第三种因果关系,或许才是真相。

情绪性进食是焦虑和抑郁症状与 BMI 增加之间的「桥梁」,而体重增加又会反过来进一步促进情绪性进食和不良情绪。

越难过越吃,越吃越难过。坏情绪和坏饮食之间,很可能是一种双向因果循环。

代入一下,本来上班压力就大,还要逼着自己减肥,结果越减肥越 emo,越 emo 越吃,吃多了更减不下来,又反过来责怪自己又懒又馋……

最终,情绪和体重一起失控。

图源:《千与千寻》

别再用「自律」为难自己

难过所以吃东西,吃了东西反而更难过,我要是更自律一点就好了!

随着人们对体重的关注,互联网上,越来越多人将身材、饮食与自律画上等号。

「自律是自由的开始」、「你有多自律,就有多自由」……本身就濒临崩溃的情绪性进食中,看到这样的言论,再看看手里的汉堡,更是天都要塌了。

但是先别急着埋怨自己,Baumeister 自我控制力量模型指出,所谓自律不是单纯的你愿不愿意,而是一种有限的心理资源。

就像肌肉一样,自控力也会因为持续使用而暂时「疲劳衰减」(ego depletion)。也就是说,并非你意志力不强,而是你客观上已经「脱力」了。

仅依靠意志和自我批评维持的自律,往往难以长久。当「自我控制」与「自我惩罚」挂钩时,个体更易陷入焦虑、自责甚至放弃行为。[12]

中国医学科学院阜外医院心脏康复中心心理医生洪云表示,减肥过程有太多外界诱惑,这些都会不断消耗你的自控力储备:「当自控资源枯竭时,人就容易出现『补偿性进食』、『暴食后后悔』的循环。」

因此,减肥的关键,并不只是行为抑制,而是能否长期维持一种平衡的自我调节系统——既能坚守目标,又不过度压抑。

如何才能达到这样的目标,也有科学的方法。洪云介绍,心理学家已经提出了一个更柔性、更可持续的概念:Self-Compassionate Self-Control——有自我关怀的自律。

简单来说,这一种融合「我想变好」与「我理解自己」的态度。既保持目标感,又减少因短暂失败带来的自责情绪。

目前已有实验性研究支持这一观点。当参与者在饮食失败后以自我同情的方式回应,而非一直批评自己,他们后续暴食行为会显著减少。[13]

「这种方式,能打破『吃→内疚→再吃』的恶性循环,有助于恢复理性自控。」洪云说。

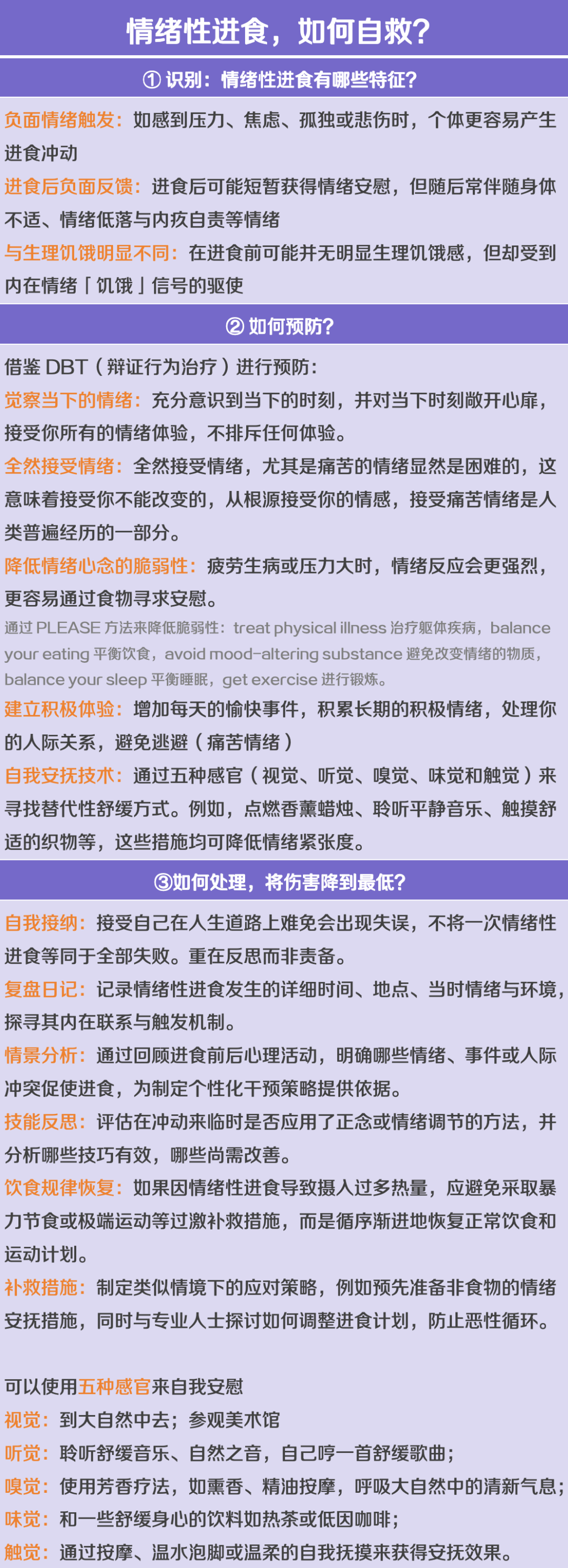

那么,我们究竟该如何识别出「情绪性进食」的信号,具体又该怎么做?请收好这几份实操图表和 国家心血管病中心健康生活方式医学中心常务副主任冯雪教授 的解读视频。

下一次,不再因难过而暴饮暴食,也不再因暴饮暴食而难过。

特别致谢:感谢 国家心血管病中心健康生活方式医学中心 对本文的支持

策划:z_popeye|监制:islay

题图来源:自己晚上暴饮暴食吃的 TvT

插图来源:soogif

参考资料:

[1]Bruch, H. (1964). Psychological Aspects of Overeating and Obesity. Psychosomatics, 5, 269-274.https://doi.org/10.1016/S0033-3182(64)72385-7

[2]Strien, T. V., Schippers, G. M., & Cox, W. M. (1995). On the Relationship between Emotional and External Eating Behavior. Addictive Behaviors, 20, 585-594. https://doi.org/10.1016/0306-4603(95)00018-

[3]Diggins, A., Woods-Giscombe, C., & Waters, S. (2015). The Association of Perceived Stress, Contextualized Stress, and Emotional Eating with Body Mass Index in College- aged Black Women. Eating Behaviors, 19, 188-192.https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2015.09.00

[4]Foster, M. T., Warne, J. P., Ginsberg, A. B., Horneman, H. F., Pecoraro, N. C., Akana, S. F. et al. (2009). Palatable Foods, Stress, and Energy Stores Sculpt Corticotropin-Releasing Factor, Adrenocorticotropin, and Corticosterone Concentrations after Restraint. Endocrinology, 150, 2325-2333.

[5]Konttinen, H., van Strien, T., Männistö, S., Jousilahti, P., & Haukkala, A. (2019). Depression, Emotional Eating and Long Term Weight Changes: A Population-Based Prospective Study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 16, Article No. 28. https://doi.org/10.1186/s12966-

[6]Morera, L. P., Marchiori, G. N., Medrano, L. A., & Defagó, M. D. (2019). Stress, Dietary Patterns and Cardiovascular Disease: A Mini-Review. Frontiers in Neuroscience, 13, Article 1226. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01226

[7]Frayn, M. (2018). Emotional Eating and Weight in Adults: A Review. Current Psychology, 37, 924-933. https://doi.org/10.1007/s12144-017-9577-9

[8]Van Strien, T. (2018). Causes of Emotional Eating and Matched Treatment of Obesity. Current Diabetes Reports, 18, Article No. 35. https://doi.org/10.1007/s11892-018-1000-x

[9]Ganley, R. (1989). Emotional and eating in obesity: a review of the literature. International Journal of Eating Disorders, 8,343–361

[10]López-Guimerà, G., Dashti, H. S., Smith, C. E., Sánchez-Carracedo, D., Ordovas, J. M., & Garaulet, M. (2014). CLOCK 3111 T/C SNP interacts with emotional eating behavior for weight-loss in a Mediterranean population. PloS One, 9(6), e99152.

[11]Schrempft, S., Jiménez-Sánchez, C., Baysson, H. et al. Pathways linking BMI trajectories and mental health in an adult population-based cohort: role of emotional eating and body dissatisfaction. Int J Obes (2025). DOI: 10.1038/s41366-025-01772-y. https://www.nature.com/articles/s41366-025-01772-y

[12]Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351–355.

[13]Adams, C. E., & Leary, M. R. (2007). Promoting self-compassionate attitudes toward eating among restrictive and guilty eaters. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(10), 1120–1144.

编辑:ifhealth 来源:丁香园