本文自述:苏衍霈

去年 10 月,新一轮巴以冲突爆发。

一年前的我,没有想象过今天我会以「医疗援助」的身份站在这片土地。我的脚边是用白布包裹的尸体,每一口呼吸中,都夹杂着新鲜血液和腐胺、尸胺的混合味道。

这里是巴勒斯坦加沙南部的汗尤尼斯省。尽管处于「人道区」,袭击在这里依旧十分常见。很多时候,送进医院的亡者甚至比伤员要多得多。

最多一次,我曾目睹过数十具尸体连续被送进入妇产科。

加沙地带的阿克萨医院(Al Aqsa Hospital),严重烧伤和开放性骨折的患者挤满医院大厅;有时候,医护人员只能在地板上进行治疗。

01.

就在刚刚,医院的不远处发生了一场突然袭击。

加沙拉法,一栋被摧毁的建筑物

伤者被源源不断送进医院。我们从人群中「捡回来」一位产妇,孕龄还不到 28 周,阴道正在流血,伴有全身大面积烧伤。旁边躺着她的儿子,同样的重度烧伤,命悬一线。

将母亲和儿子分流到不同区域后,大家很快投入到紧张的抢救中——消毒、监护、给药、麻醉。术业有专攻,大家就轮流上工,一个医生替换一个医生。产妇的情绪很不稳定,持续的大出血可能随时夺走她的生命,我们必须马上进行剖宫产手术。

毫不夸张,我就这样参与了一场看似「没有问诊和查体」的抢救。

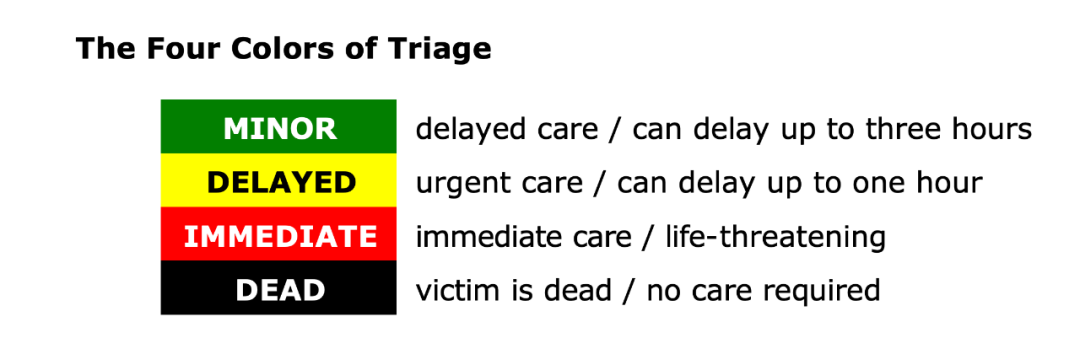

看过战争或医疗纪录片的人应该知道,在大规模伤亡事件(mass casualty incident,MCI)中,现场短时间内大批伤员的初步检伤,一般会由最先到达的急救人员对伤病员进行快速地辨别及分类,这里也是一样。

绿色代表「非紧急的轻伤员」,黄色代表「可以稍后送医院的伤员」,红色代表「必须立即送医院的伤员」,黑色代表「无需救护的死亡者」。

常见的 START 分诊法

图源:参考资料 1

地震时医生急救包中,不同颜色的伤员管理标签

图源:电视剧《太阳的后裔》

看似「简单粗暴」的判断背后,是用最节约的资源挽救回最多的生命。

在加沙,下一秒医院就可能被轰炸,物资链就可能断供;上一秒抬进的伤员,就可能因为抢救不及时而死去。活下来,就是唯一的治疗原则。

只不过,尽管这一套逻辑已了然于心,我的情绪依旧很难平静。

要知道,在这台剖宫产手术中,母亲并非全麻,而是「清醒」的。她不仅需要承受此前身体创伤带来的痛苦,还处在不知情大儿子生命攸关是否救活的极度焦虑中。甚至,她似乎说了些什么,但我没有听懂。

我记得,手术室的地板上都是血。而同一时间,一家人都躺在这样的手术台上。

苏衍霈正在为一名新生儿进行检查

02.

在加沙的那段时间,我们平均每天处理 25~30 例分娩,相当于我此前工作医院日均分娩量的 1.5~2 倍。

最高峰的时候,儿科急诊一周收治超过 2600 例患者,相关医护团队不足 10 人,意味着一个员工到后期大约需要同时照顾 300 名儿童。

病房已经不够用,人们肩膀挨着肩膀。走廊的地板上也都坐着伤员,医生们只能在墙上钉钉子,把输液瓶和药袋挂上去,才够勉强维持。

战火中的纳赛尔医院(Nasser Hospital)

动乱和营养不良带来了更高的早产、难产发病率,也意味着大部分产妇都需要进行剖宫产手术。

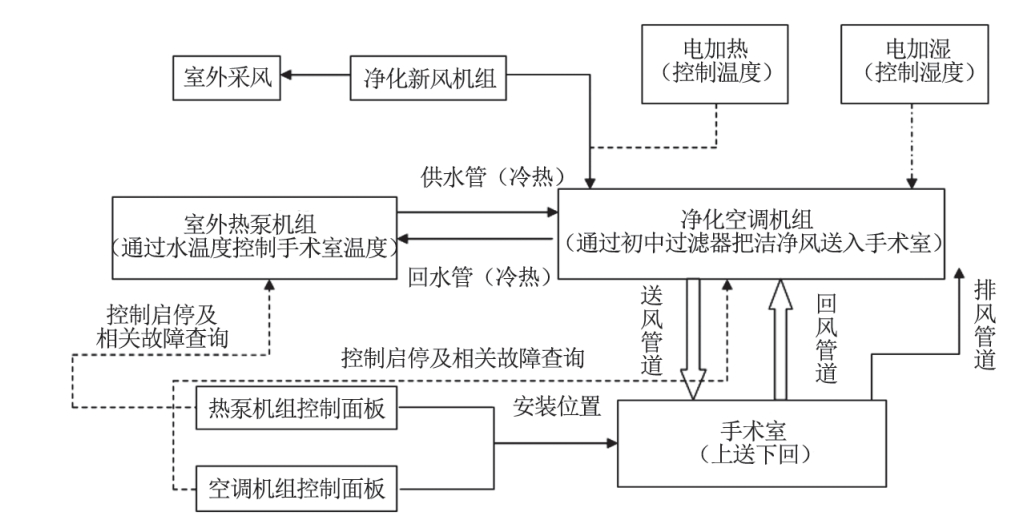

一般来说,普通手术室(general operating room)要求采用空气净化系统以外的其他净化方式,使室内卫生达到一定的要求,对墙面防潮、防霉、防水等都有要求。

手术室层流洁净系统原理

图源:参考资料 2

但在这里,别说是环境控制了,电力的供应就已经足够让人头疼。

5 月的加沙气候还没到全年最热的时候,但周围持续不断的爆炸、医院拥堵的人群就已经让空气变得凝滞。

我至今记得在一台剖宫产的手术中,突然就断电了。没有制冷装置,整个手术室就变成了一个蒸笼。黏腻的汗液让手术衣和身体贴在一起,汗滴浸透手术帽和头发后又从缝隙中流下来,空气中混杂着汗液和腥臭。

结束部分操作后,我们打开了窗户。但流动的空气带来的是更刺鼻的味道。即便用嘴巴呼吸,也能在口鼻交界处感受到强烈的腐肉降解后的刺激。

遍地都是白布包裹的尸体,因战争带来 24 小时的巨大噪音与病人的哭喊哀嚎不绝于耳,我们只好顶着这样的环境继续工作。

后来,我们又腾出了两间手术室,可以交替使用,期间可以进行清扫,维持环境的基本清洁。为了避免断电的事情再度发生,我们用尽一切办法从其他地区调配来备用电源,优先保证手术室的电力供应。

但很多时候,无菌条件的维持仍然十分吃力。当地的气候潮湿闷热,传染病像一只蛰伏的野兽,随时有可能在医院里肆虐。就连我自己,都难以避免感染上皮肤疾病。

唯一值得庆幸的,是被炸毁前的这家医院还算条件完备,我们从医院的废墟中,找到可以重复使用的手术器械和耗材后,重新修好医院里的清洗设备,勉强可以做到反复利用。

有,总比没有好。

03.

「有,总比没有好。」我们怀抱着这样的心态,在重启这家医院。

年初的时候,我所在的这家纳赛尔医院(Nasser Hospital)在的地区遭遇激战,驻扎在这里的无国界医生和当地的医疗团队被迫撤离。

那时候,这座城市的人们就失去了这条生命线。有的医生被迫离开,有的在这片土地永久长眠。

自去年加沙冲突以来,我们已经失去了六位同事。

今年 5 月,我所在的小组重新抵达这家被炸毁的医院,目标就是重建这里的产科和其他基本医疗服务机构。但站在医院里放眼望去,门窗无一完好,全都有着触目惊心的大洞。更糟糕的是,这家医院随时可能再次遭遇袭击。

在加沙拉法,倒塌的建筑物

即便如此,依旧有医生选择回到这里。

老实讲,看到这样的场景,我并没有信心能够真正重建起医院。我能习惯环境中永不停歇的炮火声,能习惯焦烟弥漫的空气,但我永远无法习惯每一刻都有人离我们而去。

但最终给予我力量的,恰恰是加沙本地的医护人员。

我到现在还记得 5 月 8 日那天,我们刚来到加沙一周左右。在刚收拾好的手术室,迎接医院重建后的第一个新生命——给当地一位医生同事的太太接生。

他们刚刚经历哀痛,战争无情地夺去了他们的两个孩子。但在得知重建纳赛尔医院的这个消息后,依然义无反顾地重返工作环境。

我不记得他们当时说了什么,我只记得那一刻,所有相拥在一起。人群的中心,这对父母捧起刚出生的孩子泣不成声。我们拥有不同颜色的皮肤,说着不同的语言,但无论大家的国界和种族如何,都被这股氛围所感染。

人群中不知道是谁先鼓起了掌,随后大家也都欢呼起来。这场手术是这段时间所有人努力的成果,更是一种希望的传递。

苏衍霈在为两名新生儿提供护理

我很感谢这段时间以来,本地医生们对我们的帮助。他们凭着良好的医学素养,以及更熟悉当地居民的情况和各种医疗器械的操作的优势,主要负责一线的治疗。我们协调设备、安保、后勤、物资等方面的管理。必要时,也会积极参与到抢救中去。

每天上午,我们需要在三个当地医疗机构之间往返,查看每家医院门诊的运行情况;下午,根据当天的情况组织会议,分析伤患情况,商讨下一步的应对方案,需要多少物资,以及怎样解决物资过境的问题。如果遇到突发的袭击预告,还要组织所有人员暂时撤离到地下区域。

所有这一切,是保证在我们离开后,纳赛尔医院也依然具备独立运转的能力。

六周的时间很快过去,直到我离开时,这间产房已迎来超过 1000 名新生婴儿。

一位孕妇刚刚在纳赛尔医院分娩。自她怀孕以来,战争令她五次流离失所,疲于奔命。但更多的人,甚至没有机会踏进医院。

苏衍霈,2013 年毕业于香港中文大学护理学系,曾在威尔斯亲王医院工作近 6 年。2022 年加入无国界医生,先后参加孟加拉国难民营、无国界医生搜救船等救援项目。今年 5 月,在加沙南部纳赛尔医院执行为期 6 周的救援工作,主要负责家庭生育计划、性暴力幸存者的支持及生育支持服务。

策划:ame | 监制:carollero

编辑:ifhealth 来源:丁香园