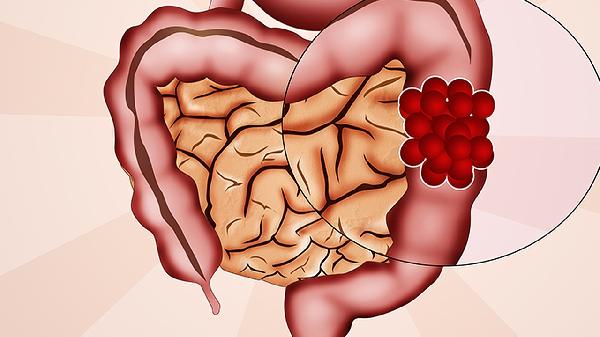

血吸虫性肠改变通常由血吸虫感染引起,可能由虫卵沉积、免疫反应、肠道炎症、纤维化、继发感染等因素导致,可通过抗血吸虫治疗、手术干预、营养支持、并发症管理、定期随访等方式改善。建议及时就医,在医生指导下进行规范治疗。

1、虫卵沉积

血吸虫成虫在肠系膜静脉产卵,虫卵随血流沉积于肠壁黏膜下层。机械性刺激可导致局部黏膜充血水肿,形成黄白色颗粒状结节。典型表现为腹痛腹泻伴黏液血便,粪便检查可见血吸虫卵。治疗需使用吡喹酮片等驱虫药物,配合蒙脱石散保护肠黏膜,严重时需用醋酸泼尼松片控制炎症反应。

2、免疫反应

虫卵抗原诱发Th2型免疫应答,引起嗜酸性粒细胞浸润和肉芽肿形成。患者可能出现发热、荨麻疹等过敏症状,肠镜可见黏膜充血伴多发溃疡。治疗需联合使用吡喹酮片和氯雷他定片抗过敏,必要时静脉滴注地塞米松磷酸钠注射液。免疫抑制剂使用期间需监测肝肾功能。

3、肠道炎症

虫卵释放可溶性抗原引发慢性炎症,导致肠黏膜糜烂坏死。临床表现为持续性腹痛、里急后重,结肠镜检查可见黏膜充血糜烂。除规范驱虫治疗外,可选用美沙拉嗪肠溶片控制炎症,配合双歧杆菌三联活菌胶囊调节肠道菌群。急性期需禁食并静脉补充营养。

4、纤维化

长期慢性炎症刺激导致肠壁纤维组织增生,形成肠壁增厚和肠腔狭窄。患者可能出现肠梗阻症状如腹胀呕吐,CT检查可见肠壁分层现象。晚期需行肠段切除吻合术,术后继续用阿苯达唑片预防复发,联合胰酶肠溶胶囊改善消化功能。

5、继发感染

受损肠黏膜易继发细菌感染,常见病原体包括大肠埃希菌和艰难梭菌。表现为发热、脓血便,粪便培养可明确病原体。治疗需根据药敏结果选用左氧氟沙星片或甲硝唑片,严重感染需静脉输注注射用头孢曲松钠。同时维持水电解质平衡。

血吸虫性肠改变患者应避免接触疫水,食用彻底煮熟的淡水鱼虾。恢复期选择低渣高蛋白饮食,适量补充维生素AD软胶囊和葡萄糖酸锌口服溶液。定期进行肠镜和肝功能检查,出现腹痛加重或便血需立即复诊。疫区居民每年应接受血吸虫病筛查,接触疫水后及时服用青蒿琥酯片预防。

编辑:boheyiliao 来源:消化内科