「医生,孩子的检查报告上鸡蛋、牛奶、鱼虾、小麦、芒果全都阳性,那我到底还能吃什么?」

在华中科技大学同济医学院附属同济医院过敏反应科,马东霞副主任医师几乎每天都能听到类似的问题。

不少家长因孩子反复出现湿疹、腹泻、咳嗽、流涕等症状,医生建议去做「过敏原」或「食物不耐受」检测。而在社交平台上,也有大量推荐该检查的帖子。

检测报告拿到手,一整页的 IgE 阳性、IgG 阳性赫然在列,家长焦虑加重,却不知下一步该怎么办。

问题是,这些「阳性」,真的等于过敏吗?这些检查都需要做吗?

丁香园特邀 华中科技大学同济医学院附属同济医院过敏反应科 马东霞副主任医师,浙江大学医学院附属第二医院皮肤科 陈佳琦副主任医师 共同解读。

动辄几十项的检查,有必要吗?

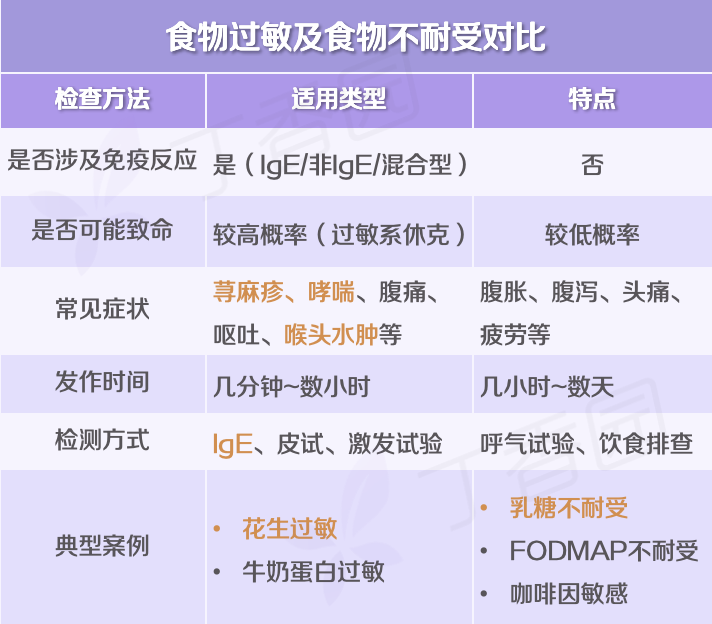

在讨论该不该做检查之前,我们先厘清两个临床名词——食物过敏、食物不耐受。

食物过敏是指食物中某种成分(通常为蛋白质)引发免疫系统异常反应,这种反应可能表现为皮疹、瘙痒、腹泻、呕吐、咳嗽、喘息等,严重时甚至会导致过敏性休克等全身反应。[1]

相比之下,食物不耐受并不是免疫系统的问题,而是一类非免疫机制引起的食物相关不良反应。它常常与体内某些消化酶缺乏、对食物中特定成分(如咖啡因、组胺)敏感、肠道屏障功能异常等有关。常见表现包括腹胀、腹泻、头痛、心悸等非特异性症状,且通常具有剂量依赖性——吃得越多症状越明显。需要注意的是,它不属于过敏反应。[2]

简单来说,食物过敏是免疫系统「误伤」,而食物不耐受则是消化系统「不给力」。

丁香园根据参考资料 1~2 制作

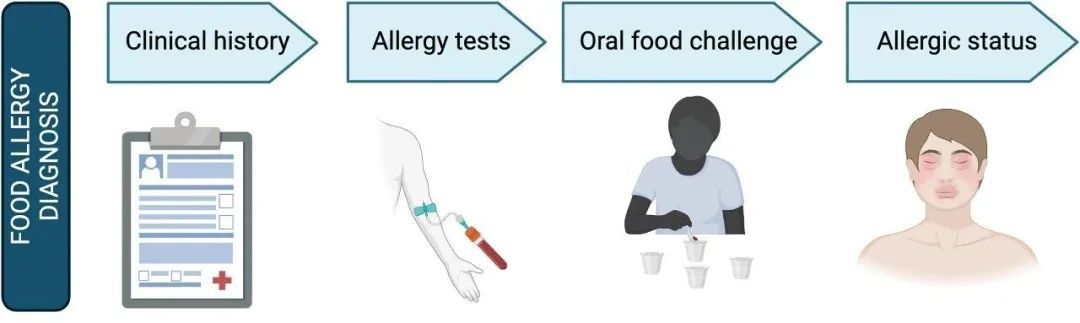

诊断食物过敏,首先会仔细问清楚病史,比如症状是什么时候出现的、吃了什么、有没有反复发生。

接着,医生会结合一些检查手段,比如验血(看血液中的过敏抗体IgE)、皮肤点刺试验等,也会排除其他可能导致不适的原因,比如食物中毒、乳糖不耐受、肠道感染等。

如果还是不能确定是否真的是过敏,医生可能会建议做「食物激发试验」——也就是在严密监护下吃一点怀疑的食物,观察是否出现反应,这是目前诊断最权威的方法。[1]

图源:参考资料 3

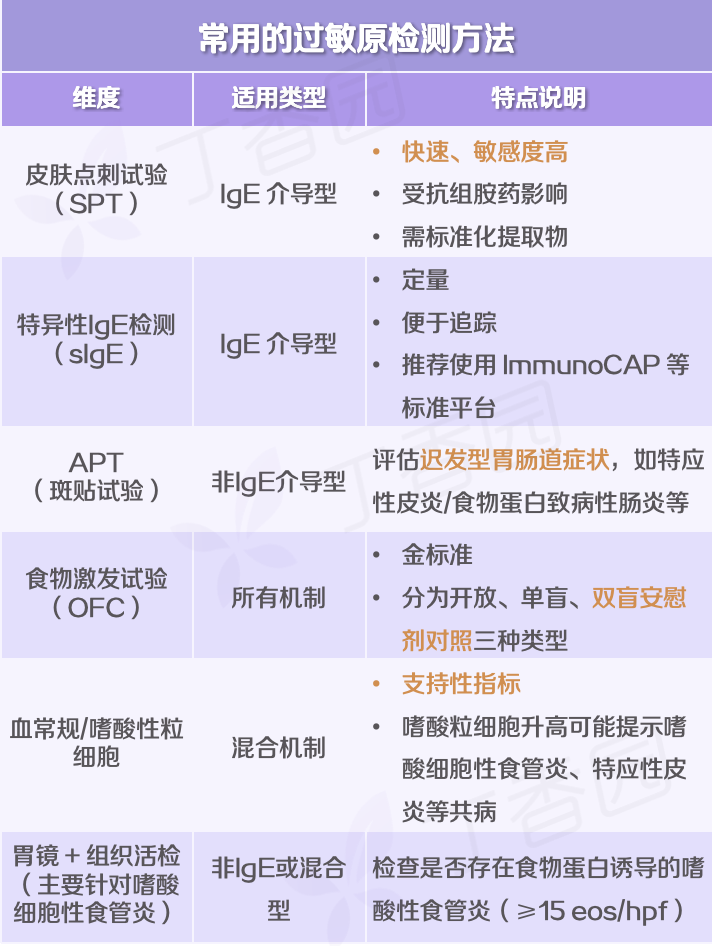

临床上,常用的过敏原检测方法主要有 6 种:

丁香园根据参考资料 3~5 制作

针对食物不耐受的评估,关键在于厘清进食与症状之间的时间关联,并观察症状类型、持续时间以及是否具有剂量依赖性。

医生通常会建议患者记录连续 3~4 周的「食物-症状日记」,详细记录每日的饮食内容、症状发生时间与强度、排便频次与性状等信息,以帮助识别潜在诱因。

在此基础上,医生可根据情况进一步安排呼气氢试验、乳糖/果糖负荷试验等客观检查,用以甄别具体的不耐受类型(如乳糖不耐受、果糖吸收不良或 FODMAP 敏感性等)。最终,还需排除食物过敏、感染性疾病和代谢异常等其他可能性,才能做出明确的「食物不耐受」诊断。[6]

图源:视觉中国,非本文提到患者

先下结论:无论是食物过敏还是食物不耐受,食物特异性 IgG 检测都不具诊断意义。

那么,问题来了,在体检机构或部分医院常见的这些动辄几十项「食物不耐受」、「过敏原检测」,到底在检测什么?

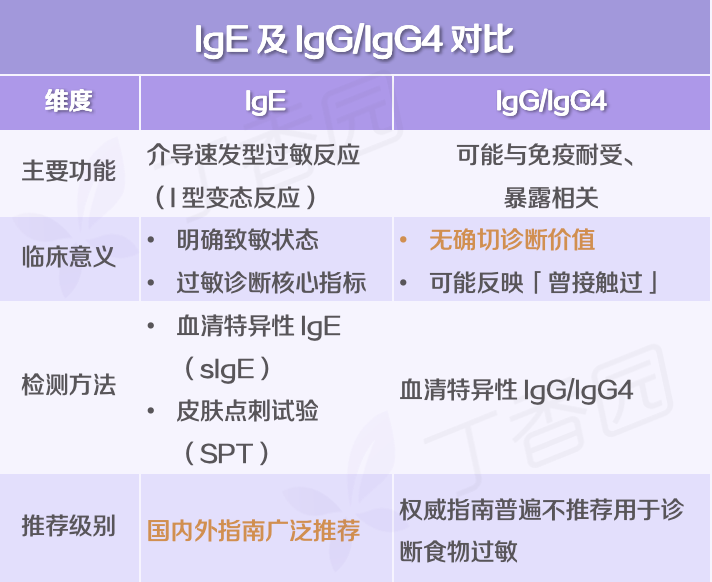

我们常听说的 IgE 和 IgG,到底谁才是真正与「过敏」相关?

目前,市面上主要流行两类「过敏原检测」。一种为特异性 IgE 检测,主要针对速发型过敏反应;另一种是食物特异性 IgG 检测,声称能识别所谓的迟发型食物过敏,在一些机构甚至被包装为「食物不耐受检测」。

特异性 IgE 检测,用于评估速发型(I 型)变态反应,即典型的过敏反应。IgE 抗体可结合肥大细胞,一旦再次接触过敏原,就会迅速释放组胺,引发荨麻疹、哮喘、甚至过敏性休克等急性反应。常用方法包括皮肤点刺试验(SPT)与血清特异性 IgE 检测(sIgE),在诊断食物过敏上具有明确价值。[7]

食物特异性 IgG/IgG4 主要通过血液评估上百种食物的 IgG 抗体水平,结果常被解读为「忌口依据」。[8]

也就是说,这类抗体其实只是机体曾经接触过某种食物的「免疫记忆」,反映的是暴露而非异常,IgG 被认为与建立免疫耐受密切相关,不能作为食物过敏或不耐受的诊断标准。

更直接的说,查出来 IgG 阳性,不代表你不能吃,反而可能说明你吃得挺多、身体挺适应的。

丁香园根据参考资料 7~8 制作

在马东霞副主任的门诊中,常常遇到家长拿着一沓「阳性」的报告前来求解,部分是外院开具检测,也有家长是因孩子频繁湿疹、鼻炎,在网上查到「过敏可能是元凶」,主动要求做「全套过敏原和食物不耐受」。

更令人忧虑的是,还有部分网络「科普」声称发育迟缓、心肌炎可能与食物不耐受有关,查 IgG 就能发现「问题食物」,然后通过忌口来改善症状。

回到循证角度,从过敏角度出发,食物特异性 IgG 并非过敏诊断项目;从不耐受角度出发,该类反应与免疫机制无关,检测 IgG 更无诊断意义。

临床医生:不主动、不推荐

临床上医生往往处在一个颇为微妙的位置:该开的检查都开完了,家长却迟迟不走,反而主动提出:「医生,要不要再加做个食物不耐受检测?自费做也可以。」

这种看似「自愿做」的要求,背后往往不是出于医生建议,而是家长刷视频、看帖子时被「种草」来医院做这个检查。

但在医生看来,这项检查的意义并不大。

陈佳琦副主任医师与马东霞副主任医师均明确表示,在门诊接诊疑似食物过敏患者时,不会主动开具食物特异性 IgG 检测。

「如果家长拿着其他医院和检测机构的检测报告来咨询,我也会明确说明:这种检测只能作参考,不能作为诊断依据。」陈佳琦强调。

可问题在于,这些检测阳性,往往让人误以为吃不得,其实和真正的过敏反应根本不是一回事。

那么,IgG 阳性到底意味着什么?其实,研究已经给出了答案。

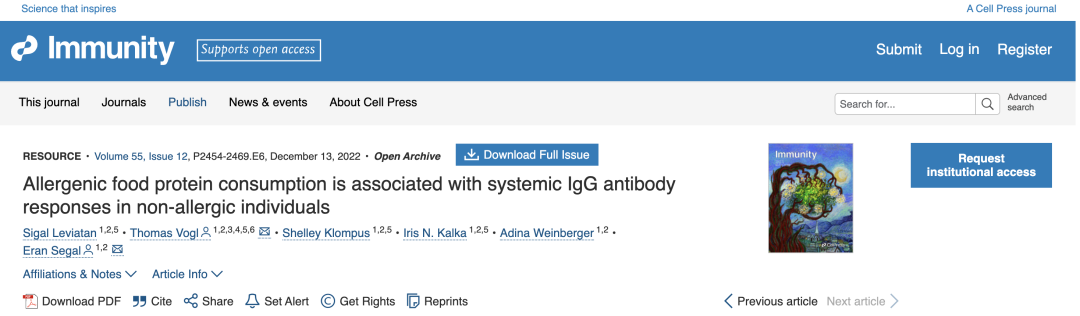

一项发表在 Immunity 的大型队列研究,纳入了 1003 名成年人。研究人员利用高通量噬菌体免疫沉淀测序(PhIP‑Seq)技术,从血液样本中绘制出每位受试者针对常见食物蛋白(如小麦、牛奶、大豆、鱼虾等)的 IgG 抗体谱,并结合饮食问卷,分析他们平时的摄入习惯。[8]

图源:参考资料 8

结果显示,即便是没有过敏史的健康人,也普遍在血液中检测出多种食物的 IgG 抗体。

约 50% 的人食物特异性 IgG 阳性。像鸡蛋、牛奶、小麦、花生、大豆这些常见食物,很容易诱发 IgG 抗体反应,其中鸡蛋和乳制品的 IgG 阳性率可达 30~50%,谷物、豆类也有 20~40%。

结果显示,摄入频率越高,IgG 水平也越高——这不是异常反应,而是机体记录你吃过什么的「免疫记忆」。

因此,IgG 检测最多只能说明是否有「免疫接触」,在诊断食物过敏或不耐受方面,并无临床意义。

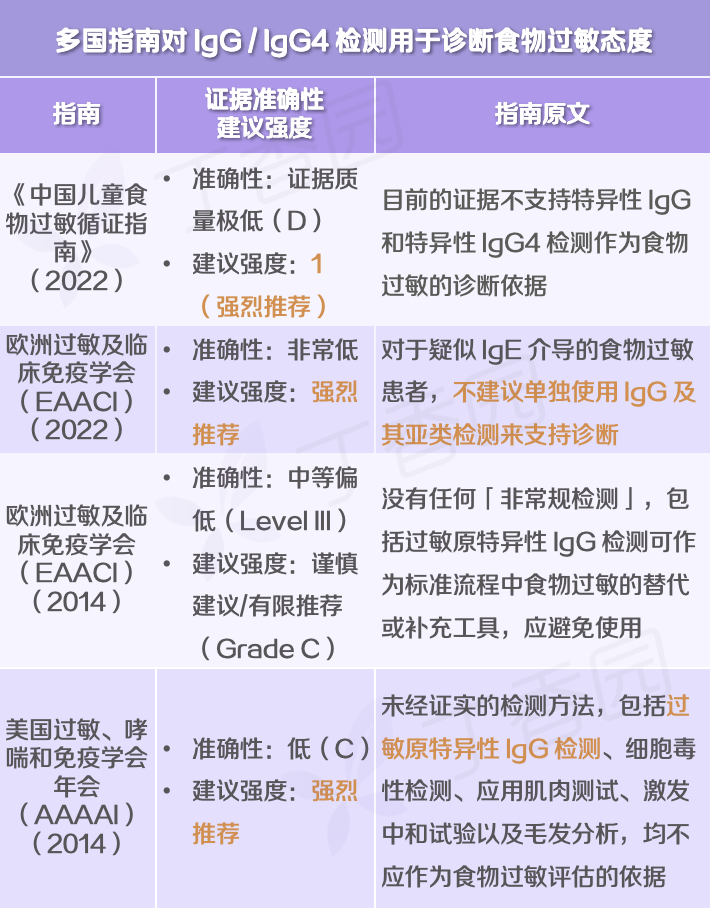

更关键的是,不仅证据不支持,指南也不支持。

多国权威指南早已明确反对将 IgG / IgG4 检测用于诊断食物过敏:

丁香园根据参考资料 1、7、9、10 制作

阳性≠过敏,忌口反而可能更伤身

不过,在实际门诊中,医生最常听到的不是「这检测准吗?」,而是「报告上阳性,那孩子到底还能不能吃?」

很多家长一看到「阳性」两个字就如临大敌:明明孩子临床没有明显症状,却草木皆兵地把牛奶、鸡蛋、小麦全从食谱里剔除,结果反而把孩子越养越「挑」,营养摄入大打折扣。

陈佳琦副主任医师表示,IgE 检测是否需要忌口,要结合具体数值与临床表现判断——数值明显升高时,建议暂时回避;若只是轻度升高,则可继续观察孩子进食后的具体反应。而常见的 IgG 检测,本身就没有明确的临床适应症,结果常被夸大,不能作为是否忌口的依据。

「与其一味盯着化验单,不如仔细观察孩子日常饮食后的真实反应,比如有没有出疹子、拉肚子、咳嗽等,这些信息反而更有价值。」她强调。

马东霞副主任医师回忆道,一位家长在孩子婴儿期做了「过敏原和不耐受检测」,查出鸡蛋、牛奶、小麦等项目皮肤点刺结果弱阳性(+),sIgE 检测结果 2 级。虽属轻度,但家长过度紧张,从此只给孩子喝氨基酸奶粉,辅食仅添加少量菜叶。等孩子 1 岁来复查时,身高体重严重落后,频繁感冒,已出现明显营养不良。

然而,这并非个例。

加拿大过敏和临床免疫学协会(CSACI)就曾发出正式声明:食物特异性 IgG 测试也正在向忧心忡忡的家长推销,并可能导致排除饮食,从而给孩子带来生长不良和营养不良的风险,例如:排除乳制品、小麦、鸡蛋和/或健康均衡饮食中的其他食物。[11]

「特别是儿童,对所有『阳性』项目一刀切地忌口,吃得越来越少,营养越来越差。」陈佳琦说道。

她进一步强调,是否需要忌口,应根据孩子的具体临床表现、实际进食后的反应,以及专业医生的综合评估来决定,而不是仅凭一张检测报告草率下结论。

丁香园根据参考资料 12~14 制作

致谢:本文经华中科技大学同济医学院附属同济医院过敏反应科副主任医师 马东霞、浙江大学医学院附属第二医院皮肤科副主任医师 陈佳琦 专业审核

策划:iroka|监制:islay

参考资料

[1]Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014;69(8):1008-1025.

[2]Boyce JA, Assa'ad A, Burks AW, et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Summary of the NIAID-Sponsored Expert Panel Report. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(6):1105-1118

[3]Boyd H, Santos AF. Novel diagnostics in food allergy. J Allergy Clin Immunol. 2025;155(2):275-285.

[4]Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):291-308.

[5]Gonsalves NP, Aceves SS. Diagnosis and treatment of eosinophilic esophagitis. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(1):1-7.

[6]Gargano D, Appanna R, Santonicola A, et al. Food Allergy and Intolerance: A Narrative Review on Nutritional Concerns. Nutrients. 2021;13(5):1638. Published 2021 May 13.

[7]Santos AF, Riggioni C, Agache I, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2023;78(12):3057-3076.

[8]Leviatan S, Vogl T, Klompus S, Kalka IN, Weinberger A, Segal E. Allergenic food protein consumption is associated with systemic IgG antibody responses in non-allergic individuals. Immunity. 2022;55(12):2454-2469.e6.

[9]周薇,赵京,车会莲,等. 中国儿童食物过敏循证指南[J]. 中华实用儿科临床杂志,2022,37(8):572-583.

[10]Sampson HA, Aceves S, Bock SA, et al. Food allergy: a practice parameter update-2014. J Allergy Clin Immunol. 2014;134(5):1016-25.e43.

[11]Carr S, Chan E, Lavine E, Moote W. CSACI Position statement on the testing of food-specific IgG. Allergy Asthma Clin Immunol. 2012;8(1):12. Published 2012 Jul 26.

[12]黎海芪. 婴儿牛奶蛋白过敏预防策略[J]. 中华儿科杂志,2025, 63(2): 102-106.

[13]中华儿科杂志编辑委员会 中华医学会儿科学分会.儿童过敏性疾病诊断及治疗专家共识[J]. 中华儿科杂志,2019,57(3):164-171

[14]https://mp.weixin.qq.com/s/l5IaEk9w9sVh7paCwCaIWA

编辑:ifhealth 来源:丁香园